【売却事例vol.4】借地契約を一代限りで終了させるための始期付き贈与契約を締結し仮登記した事例|仙台市青葉区 2025.02.18

お客様の事例

| 時期 | 令和6年10月 登記完了 |

|---|---|

| 所在 | 仙台市青葉区某所 |

| 地積 | 借地権(建物所有目的) |

| 価格 | ー |

【概要】

相談者は、当社が管理している駐車場の所有者で県外にお住いの方です。

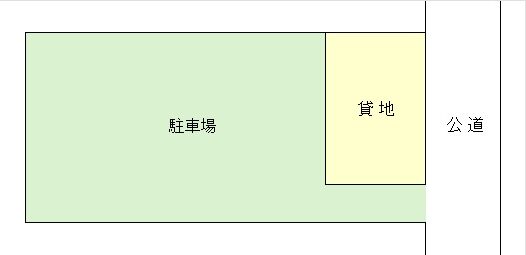

その駐車場の公道に面する間口部分の8割ほどを占める土地を、借地人が建物を所有して居住しています。相談者が親から土地を相続した時点で、すでに借地人が借地上の建物に居住していたということです。借地人は、少なくとも昭和38年にはその土地に建物を所有しており、借地契約は60年を超えていると解されました。この建物には、相談当時82歳になる当初の借地人の相続人(現在の借地人)が単身で居住していました。

相談者は、高齢の借地人がいつまで借地を継続したいのか分からない、すなわち明渡しをしてもらえるのか分からないことに不安を覚えており、できることなら現在の借地人の代で借地契約を終了させることを望んでいました。

貸主の依頼に基づき、当社から借地人に意向を確認したところ、「借地は私一代限りで終了し、相続人には建物も借地権も相続させるつもりはない。」とのお返事をいただくことができました。

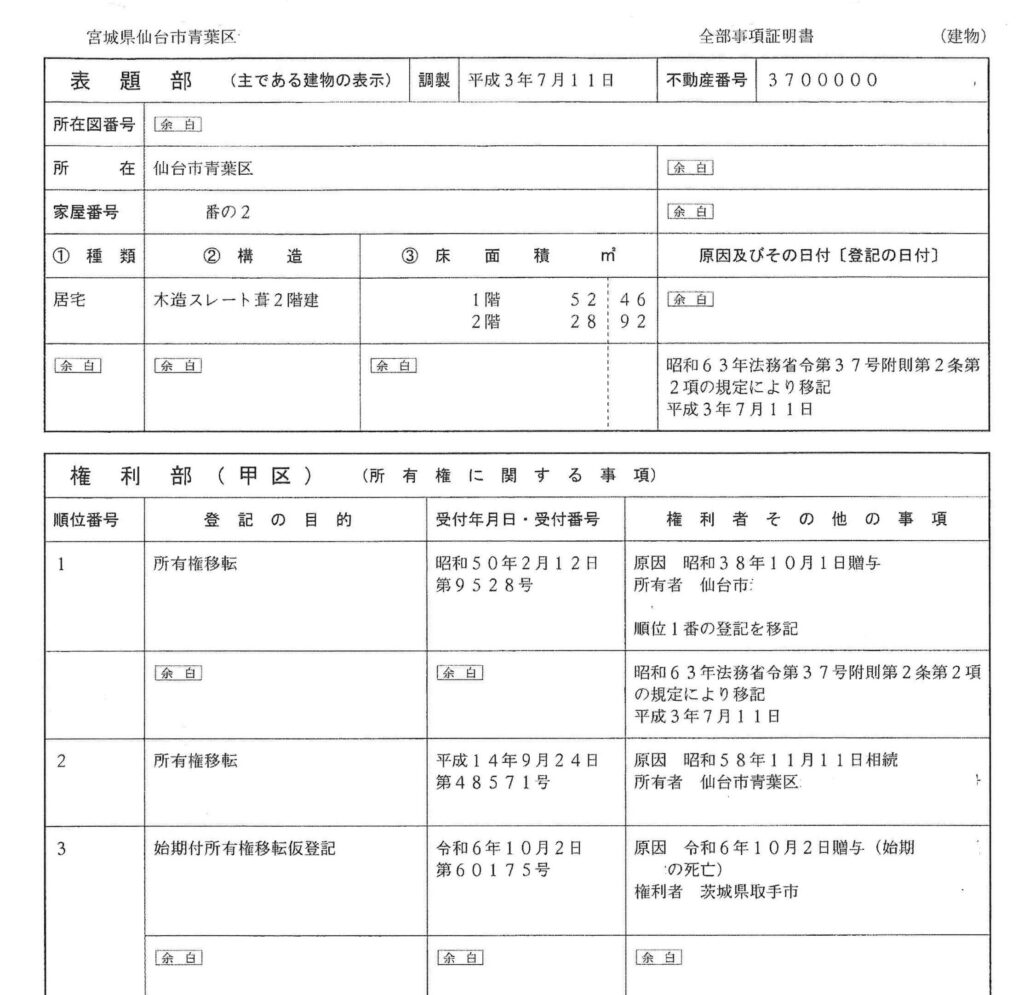

そこで、貸主と借地人の間に、借地人が死亡した時点で借地の目的である建物を貸主に贈与することで借地契約を終了させる死因贈与契約を締結し、始期付所有権移転の仮登記も行うことで、この契約が安全に履行されるような対策を講じました。

この借地が、いつ貸主に返還されるか時期は未定ですが、借地人が死亡する等して借地権が相続され、次世代が借地を継続する心配はなくなり、貸主には安堵していただきました。一方、借地人には自分が元気に暮らしている間は借地を継続できるので、こちらも安心してお住まいを継続していただいています。

【借地権について】

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(借地契約)には、平成4年7月31日以前に設定された旧借地法が適用される借地契約と、それより後に設定された借地借家法が適用される借地契約があります。借地契約が、平成4年8月1日以降に更新されていたとしても、最初の契約がそれ以前であれば旧借地法が適用されます。

今回の借地契約には旧借地法が適用されます。旧借地法では、木造のような非堅固な建物であれば、期間を定めない場合その契約期間は30年となり、その後合意更新がなされずに法定更新される場合の期間は20年となります。この更新が続くと、貸主と借地人が契約の満了について合意できない場合には、建物が朽廃しない限り契約は存続されます。朽廃とは、人が住めなくなる状態を意味しますので、ほとんどの場合には朽廃を理由に契約を終了することはできないことになります。

【借地権・借りている人は半永久的に借地を継続できる?】

旧借地法の借地権においては、借地人は「契約の更新」や「建物再築による期間の延長」を貸主に求めることができますので、借地人に更新の意思があれば原則的に借地権は更新されることとなります。そして、貸主が更新を拒絶するためには「正当な事由」が必要とされ、その正当事由については「土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合、その他正当の事由ある場合」と漠然な定めであることから、借地人に有利な規定となっていました。

一度貸したら半永久的に返ってこないと言われていた旧法の借地権を見直し、貸主の立場を保護する目的で作られたのが新法の借地権です。

【課題】

借地人は自分が元気なうちは借地を継続したいものの、施設に入所するなどして借地契約を継続する必要が無くなった場合には、貸主と合意して借地契約を終了することができます。しかし、借地人が突然死亡する、若しくは何らかの理由で意思表示ができなくなると、貸主と借地契約の終了についての合意ができなくなります。そのような状態で相続が発生すると、借地権は相続人に継承されることになります。

貸主・借地人双方が契約の終了に合意をしておくにしても、借地人が元気に暮らしているうちは終了することはないですし、心変わりすることだって考えられます。遺言も完璧ではありません。この合意を上手に契約として有効なものにすることは案外難しいことだと相談に応じながら感じました。

要は、借地人が死亡したら、その借地権を貸主に対して返上するという約束を交わせば済むことですが、この契約を履行する本人が死亡してしまっては契約が履行できません。そうしているうちに、相続人が借地権を争うようなことになると、もう大変です。

【死因贈与契約】

当社が懇意にしている司法書士とどのような方法がもっとも効果的か検討し、借地人の死亡を原因とする借地人名義の建物を貸主に贈与する契約「死因贈与契約」を借地人・貸主間で締結することにしました。この契約により、借地人が死亡すると建物が貸主に贈与されるため、貸主と借地人が同一人物になる(混同)ので、借地権は消滅します。この契約の締結にあわせ、建物に始期付所有権移転の仮登記をすることで、事情を知らないものが相続登記などを行うことへの対抗措置も講じることにしました。今回の始期付所有権移転は、登記名義人の死亡により建物の所有権を貸主に贈与するものです。

借地人には相続人が居ます。その相続人には借地人から今回の死因贈与契約についてお話ししていただきご納得いただきました。また、借地人の家財については、借地人の相続人が望めば借地人の死亡後3ヶ月間はその相続人が取得できることも定めました。この死因贈与契約を公証人役場で公正証書として作成しました。

【お客様の声】

諸々の費用は貸主が負担し借地人に余計な負担を強いることはしませんでした。また、借地人は借地を貸主に返還する際の建物解体等の費用を心配することもなくなり、貸主・借地人双方とも納得のいく安心な約束ができて大変ご満足いただくことができました。

今回は、借地人に借地権を相続人に引き継ぐ意思がなく、相続人もそのことに異論がなかったのでこのような対策を講じることができました。すべてのケースに当てはまるわけではありませんのでご注意ください。